Dans le cadre de notre série consacrée aux économistes remarquables, nous vous présentons aujourd’hui Simon Kuznets, économiste russo-américain qui a encouragé les études sur la croissance et le développement économiques et leur impact sur la structure économique et sociale.

Biographie

Simon Kuznets est né le 30 avril 1901 à Kharkov, dans l’ancien empire russe, aujourd’hui l’Ukraine, et a immigré aux États-Unis en 1922 pour rejoindre son père qui avait émigré avant la Première Guerre mondiale.

Il a commencé ses études secondaires au Kharkiv Commercial Institute, en Ukraine, et a obtenu sa licence en sciences en 1923, sa maîtrise en 1924 et son doctorat en 1926, tous à l’université Columbia de New York. C’est dans cette université qu’il a rencontré Wesley C. Mitchell, avec lequel il a collaboré pendant de nombreuses années au National Bureau of Economic Research (NBER). Tout au long de sa carrière, le professeur Kuznets a travaillé dans les institutions suivantes :

- En 1925 et 1926, il a travaillé comme chercheur au Social Science Research Council.

- De 1927 au début des années 1960, au NBER, où il a côtoyé l’économiste Anna Schwartz, travaillant notamment sur des questions liées à la production nationale et à la formation de capital aux États-Unis.

- De 1944 à 1946, en tant que directeur adjoint du Bureau of Planning and Statistics et directeur de recherche du Comité de planification, tous deux rattachés au War Production Board.

- De 1949 à 1968, il est président du comité de croissance économique du Social Science Research Council, où il travaille notamment sur l’analyse quantitative de la croissance des pays

- De 1953 à 1963, il est président du Falk Project for Economic Research en Israël.

- De 1961 à 1970, il est président du comité du Social Science Research Council sur l’économie chinoise.

Ses travaux universitaires comprennent, de 1931 à 1936, un poste à temps partiel de professeur adjoint d’économie et de statistiques à l’université de Pennsylvanie et un poste de professeur à temps plein entre 1936 et 1954. Entre 1954 et 1960, il a été professeur de politique économique à l’université Johns Hopkins et, entre 1960 et 1970, professeur d’économie à l’université Harvard.

En 1949, le professeur Kuznets a été président de l’American Statistical Association, en 1954, président de l’American Economic Association et a été membre de l’Economic History Association (honoraire), de l’Econometric Society (membre), de l’International Statistical Institute (membre), de la Royal Statistical Society of England (honoraire), de l’American Philosophical Society (membre), de la British Academy (membre honoraire) et de la Royal Academy of Sweden (membre).

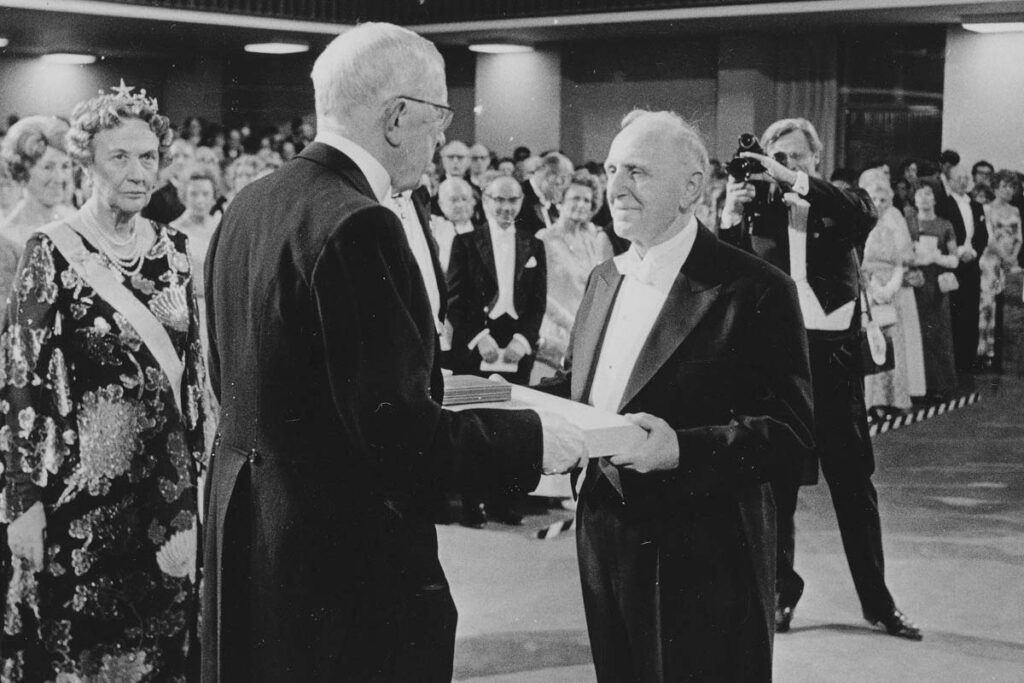

En 1971, le professeur Kuznets a remporté le prix Nobel d’économie pour ses travaux empiriques sur la croissance économique qui ont conduit à l’étude de la structure économique et sociale et du processus de développement économique. Le professeur Simon Kuznets est décédé le 8 juillet 1985 dans la ville américaine de Cambridge, dans le Massachusetts.

Principaux travaux et contributions

Parmi les publications les plus remarquables du professeur Kuznets, on peut citer les suivantes :

- « Secular Movements in Production and Prices » (Mouvements séculaires dans la production et les prix), 1930

- « National Income, 1929–1932 » (Revenu national, 1929-1932), en 1934

- « National Income and Capital Formation, 1919–1935 » (Revenu national et formation du capital, 1919-1935), en 1937

- « National Income and Its Composition, 1919–1938 » (Le revenu national et sa composition, 1919-1938), en 1941

- « Uses of National Income in Peace and War » (Utilisations du revenu national en temps de paix et en temps de guerre), en 1942

- « National Product Since 1869 » (Le produit national depuis 1869), en 1946

- « Long-Term Changes in the National Income of the United States of America since 1870 » (Évolution à long terme du PIB des États-Unis d’Amérique depuis 1870), dans l’ouvrage Income and Wealth of the United States: Trends and Structure (Revenu et richesse des États-Unis : tendances et structure), publié par l’International Association for Research in Income and Wealth, 1951

- « Quantitative Aspects of the Economic Growth of Nations » (Aspects quantitatifs de la croissance économique des nations), une série de dix longs articles pour Economic Development and Cultural Change, n° I en octobre 1956 et n° X en janvier 1967.

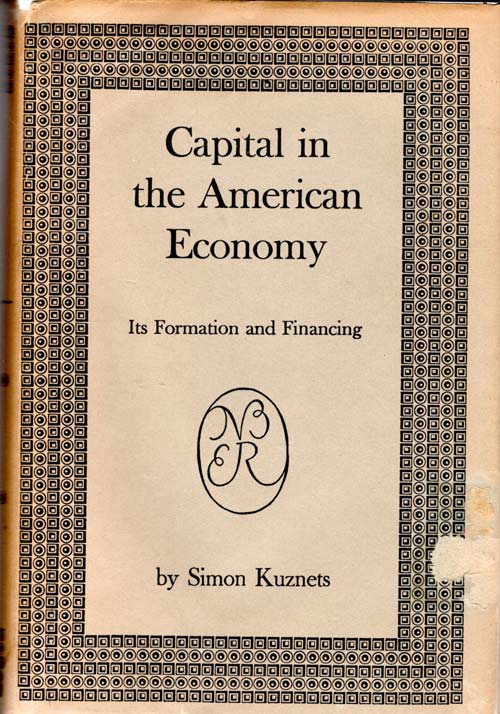

- « Capital in the American Economy: Its Formation and Financing » (Le capital dans l’économie américaine : sa formation et son financement), pour le National Bureau of Economic Research, 1961

- « Economic Growth and Structure: Selected Essays » (Croissance économique et structure : essais choisis), en 1965

- « Modern Economic Growth: Rate, Structure, and Spread » (Croissance économique moderne : taux, structure et marge), 1966

- « Economic Growth of Nations: Total Output and Production Structure » (Croissance économique des nations : PIB total et structure de production), 1971

Au cours de sa carrière, le professeur Kuznets a découvert les cycles de croissance économique à long terme, d’une durée de 20 ans, appelés « Kuznets Swings » (en anglais), en s’inspirant des innovations intellectuelles de Nikolai Kondratieff et de ses cycles à long terme au début du siècle, ajoutant que la variation du taux de croissance démographique a un impact important sur ces cycles. Il a également analysé les tendances en matière d’épargne des ménages, concluant que, dans la plupart des pays développés, la part des revenus familiaux consacrée à l’épargne reste relativement stable dans le temps. Cette proportion peut subir des variations temporaires en réponse à des chocs cycliques externes.

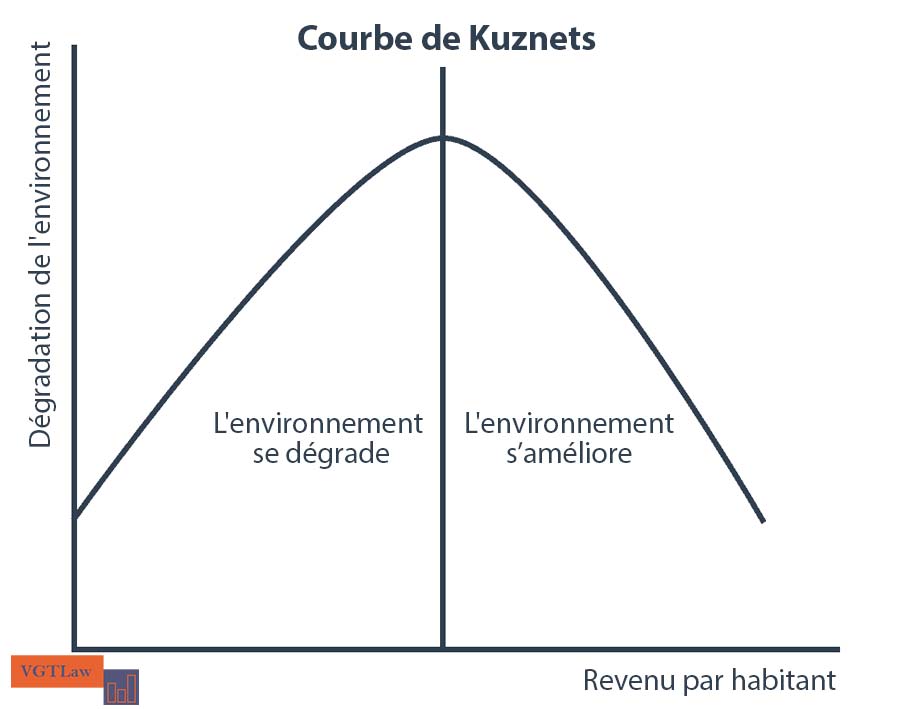

En outre, ses études sur les déséquilibres de la croissance économique se sont étendues aux économies en développement avec ce qu’on a appelé la courbe de Kuznets, qui analyse le fait que les pays en développement souffrent d’inégalités croissantes dans la répartition du PIB national, mais que ces inégalités ont tendance à se réduire lorsque le pays parvient à se développer.

Dès le début de sa carrière, le professeur Kuznets s’est intéressé à l’économétrie qui a donné naissance au keynésianisme. Dans ce cadre, il a étudié empiriquement l’hypothèse du revenu absolu, de l’épargne, de la consommation et de l’investissement, que John Maynard Keynes a établie en 1936 dans son ouvrage Absolute Income Hypothesis (L’hypothèse du revenu absolu), qui a établi la fonction keynésienne de la consommation et a conclu que lorsque les revenus augmentent, la consommation augmente également, mais à un rythme plus lent, c’est-à-dire que les consommateurs consacrent une partie de l’augmentation à la consommation et une autre partie à l’épargne. En analysant les statistiques, le professeur Kuznets a conclu que le modèle de Keynes fonctionnait à court terme, mais qu’à long terme, cette relation ne se maintenait pas, ce qui a conduit à d’autres avancées sur l’impact des variations des revenus des ménages.

Le professeur Kuznets a aidé le département américain du Commerce à élaborer la mesure du produit intérieur brut (PIB) et a étudié toutes ses composantes, ses variations et ses impacts. Il a également travaillé sur la productivité, où il a mesuré que chaque unité de production nécessitait de moins en moins de capital investi et une amélioration de la qualité du travail. Il s’est également distingué par ses études empiriques sur les structures économiques et sociales et leur processus de changement et de développement.

L’impact de Simon Kuznets aujourd’hui

Les avancées sur l’hypothèse des revenus absolus ont conduit à la « Permanent Income Hypothesis » (hypothèse du revenu permanent) de Franco Modigliani et Milton Friedman, puis à des alternatives modernes telles que la « Life cycle Hypothesis » et l’hypothèse du revenu relatif, qui analysent toutes l’évolution des revenus et leurs impacts. Son travail empirique a révolutionné l’étude de l’économétrie et l’analyse économique basée sur les statistiques.

Grâce à ses nombreux travaux très empiriques sur le PIB, il a clairement démontré que cet indicateur ne devait pas être utilisé pour mesurer le bien-être d’un pays, travaux que le prix Nobel Amartya Sen a rendus célèbres. Aujourd’hui, des mesures du bien-être qui évaluent plus largement les impacts sont en cours d’élaboration.