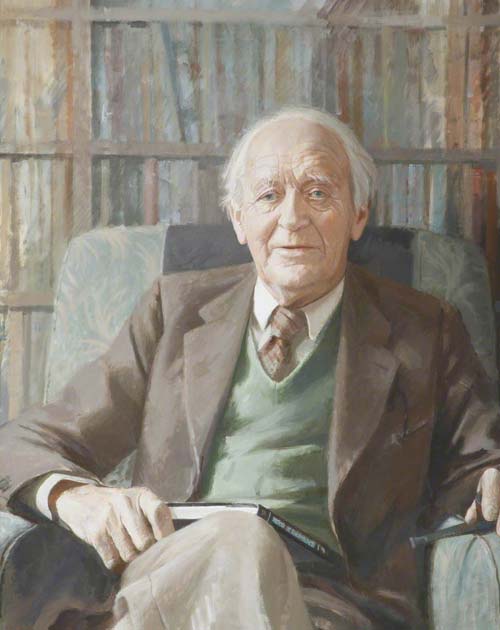

Dans le cadre de notre série consacrée aux économistes remarquables, nous vous présentons aujourd’hui Sir John Richard Hicks, économiste britannique à l’origine de la théorie de la demande et du modèle Hicks-Hansen IS/LM, qui est l’analyse macroéconomique de John Maynard Keynes dans son ouvrage « Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie ».

Biographie

Sir John Hicks est né à Leamington Spa, dans le Warwickshire, au Royaume-Uni, le 8 avril 1904. Son père était journaliste dans un journal local. Il a étudié au Clifton College, puis à l’université d’Oxford, de 1922 à 1926, où il a commencé des études de mathématiques. L’année suivante, il s’est orienté vers les PPE, Philosophie, Politique et Économie.

En 1930, il a rejoint la London School of Economics (LSE) en tant que professeur temporaire, d’abord en tant qu’économiste du travail, puis, grâce à son passé en mathématiques, il s’est développé dans l’analyse plus technique de l’économie. En 1935, il a rejoint l’université de Cambridge, puis, en 1938, il est devenu professeur d’économie à l’université de Manchester. En 1946, il est retourné à l’université de Cambridge, où il est resté jusqu’à la fin de sa carrière.

En 1942, il est nommé membre de la British Academy, en 1948 membre étranger de l’Académie royale suédoise, en 1952 membre de l’Accademia dei Lincei italienne, en 1958 membre de l’Académie américaine, la même année membre honoraire du Nuffield College de l’université d’Oxford et, en 1971, du Caius College de l’université de Cambridge.

En 1954, il a participé à la commission nigériane appelée Revenue Allocation Commission (Commission pour la répartition des recettes) et a ensuite réalisé une étude sur les finances de la Jamaïque. En 1964, la reine d’Angleterre lui a décerné le titre de chevalier et, en 1972, il a reçu le prix Nobel d’économie, conjointement avec le professeur Kenneth J. Arrow, pour ses contributions à l’analyse de la macroéconomie, à la théorie générale de l’équilibre et à la théorie du bien-être.

Au fil des ans, il a reçu des doctorats honorifiques des universités britanniques de Glasgow, Manchester, Leicester, East Anglia et Warwick, de l’université technique de Lisbonne au Portugal et a été nommé sénateur honoraire de l’université de Vienne en Autriche.

Le professeur Sir Richard Hicks est décédé à Blockley, au Royaume-Uni, le 20 mai 1989.

Principaux travaux et contributions

Pendant son séjour à la LSE, il a côtoyé des intellectuels de renom tels que Lionel Robbins, Friedrich von Hayek, Roy Allen, Nicholas Kaldor et Abba Lerner. Son premier ouvrage remarquable fut The Theory of Wages (La théorie des salaires), publié en 1932, dans lequel il met en avant son travail théorique sur la répartition des richesses et le progrès économique, et qui, des années plus tard, restait une référence sur ces sujets pour d’autres économistes.

Une partie très importante de son étude était consacrée à l’analyse novatrice des syndicats et de la dynamique de leurs revendications d’augmentations des salaires nominaux qui, si elles entraînent des hausses de prix, annulent les augmentations réelles des salaires, avec pour conclusion qu’ils reviennent demander d’autres augmentations, et ainsi de suite.

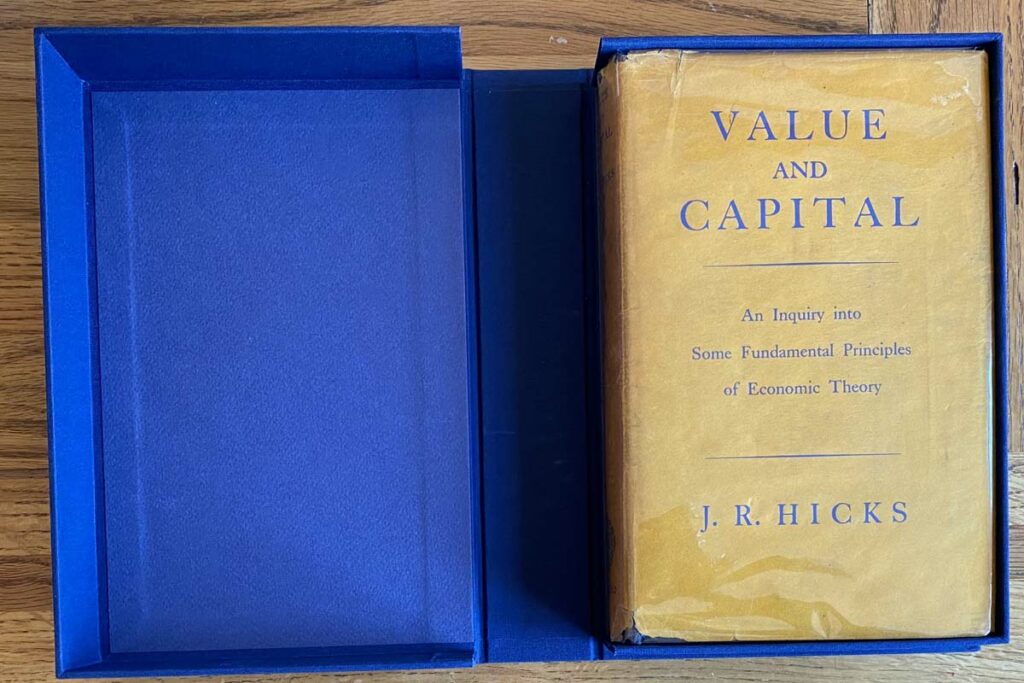

Après son passage à la LSE, il a rejoint l’université de Cambridge et, pendant cette période, il a achevé Value and Capital (Valeur et capital), où il a inclus ses principaux travaux sur l’économie du bien-être, en se concentrant particulièrement sur la comptabilité sociale et les impacts sociaux des activités entrepreneuriales. Son analyse fondamentale consistait à prendre le capital et le travail et à faire varier les niveaux de la fonction de production afin de mesurer les résultats et l’impact de la substitution des différents facteurs. Il a également développé des outils économiques permettant de mesurer et d’analyser ces nouveaux domaines de l’économie. Il a présenté un modèle complet de l’équilibre de la demande agrégée de matières premières, de facteurs de production, de crédit et de monnaie. Bien que théorique, ce travail a trouvé de nombreuses applications dans l’économie réelle.

Le professeur Hicks a étudié l’épargne et l’investissement, ainsi que la relation entre ces facteurs et leur impact, l’équilibre entre l’épargne et l’investissement et les équilibres évalués sur la base du plein emploi.

Ses analyses incluaient l’utilisation de l’analyse différentielle ou incrémentale, qui évalue les différentes alternatives économiques en se basant uniquement sur les aspects qui diffèrent entre elles. Ces outils ont ensuite été affinés par son co-lauréat du prix Nobel, Kenneth Arrow. Comme il l’a lui-même déclaré, ses analyses s’inspirent davantage des économistes classiques britanniques, en particulier John Stuart Mill, que de Keynes.

L’impact de Sir John Hicks aujourd’hui

La contribution du professeur Hicks a été multiple. Tout d’abord, dans le domaine du travail, il a démontré que le progrès technologique n’entraîne pas nécessairement une réduction de la main-d’œuvre, comme le disait Karl Marx. Deuxièmement, il a étudié la dynamique des syndicats avec leur revendication de salaires nominaux et l’importance des salaires réels, ce qui a eu un impact considérable sur l’activité syndicale au cours du XXe siècle. Troisièmement, il a élaboré en détail et décrit les graphiques IS-LM lancés par Keynes, concluant qu’il est possible d’atteindre l’équilibre dans une situation de sous-emploi, ce que nous vivons actuellement. Quatrièmement, il a démontré que les théories de la valeur des facteurs de production n’ont pas besoin d’évaluer l’utilité de ces derniers. Cinquièmement, il a étudié l’impact des changements de politique gouvernementale sur l’économie. Enfin, son analyse de la théorie monétaire a fait progresser de manière significative les études sur les cycles économiques.

Au XXe siècle, le professeur Hicks a peut-être eu plus d’impact sur l’analyse quotidienne de l’économie que tout autre économiste.